今野さんが「ただのファン目線」で行きたい場所に足を運び、会いたい人に会い、書きたいことを綴る本連載。今回は、NACK5スタジアム大宮のすぐ近く、大宮公園内にある「埼玉県立歴史と民俗の博物館」にて、「藍染めハンカチ作り」の体験教室に参加。職員の後藤さんに教わりつつ、今野さんらしくゆるりと作り上げました。同館で8月31日まで実施中の企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」をまわった様子とあわせてお届けします。

まずは藍染めの基礎知識から

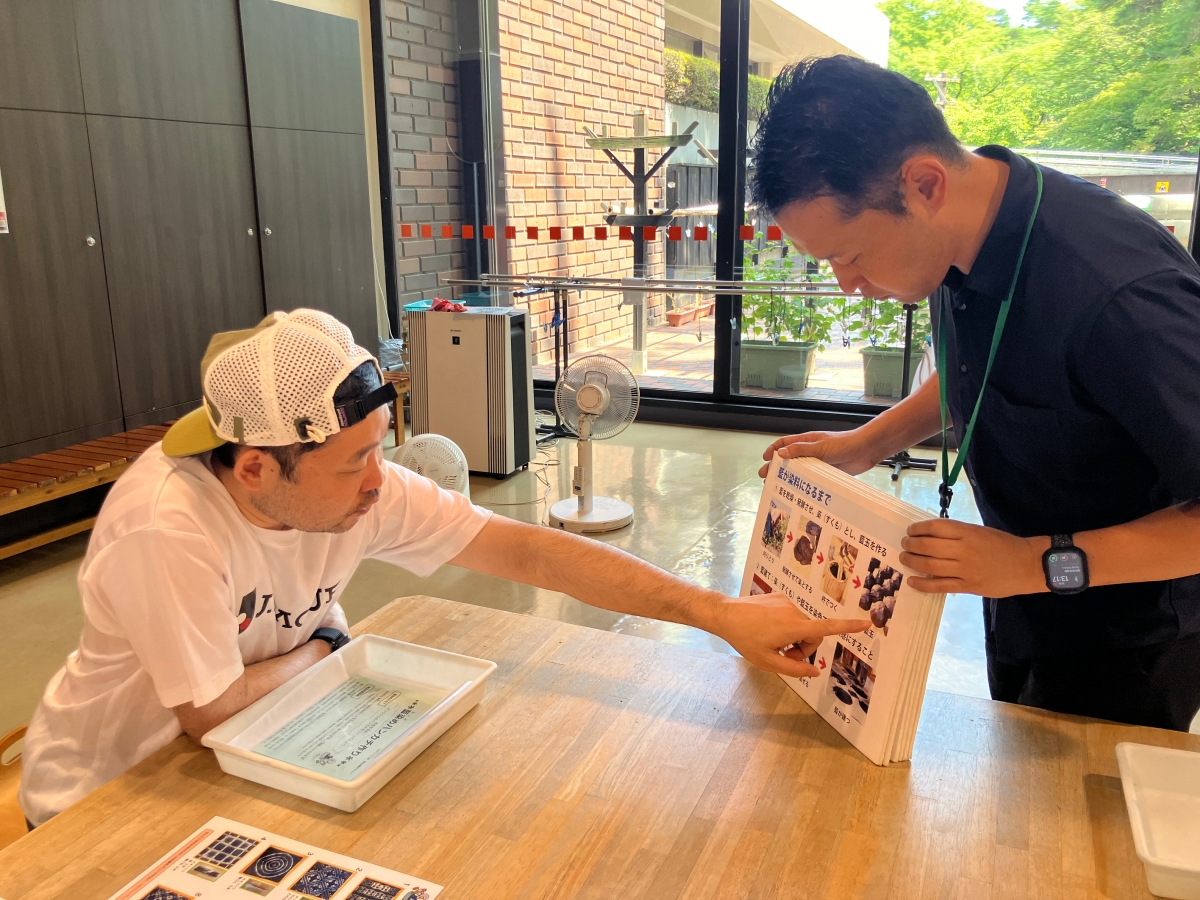

後藤「担当の後藤です。よろしくお願いします」

今野「今野です。お願いします」

後藤「少し説明をしてから、藍染めハンカチ作りをしていただこうと思います」

今野「はい」

後藤「藍染めというのは、簡単に言うと草木染めになります」

今野「ほ~」

後藤「葉っぱの汁を染料にして染める感じですね」

今野「はい」

後藤「まずは藍の葉を刈り取って、水をかけて発酵させます。発酵させたものを『スクモ』と言います。その状態になるまで、だいたい100日くらいと言われています」

今野「ふ~ん」

後藤「それを臼と杵で突いて、『藍玉』という玉のような形にして乾燥させます。その藍玉を工房に運んで、水に溶かして『フスマ』という小麦を砕いて出るカスを混ぜます。さらに液の中がアルカリ性でないと染まらないので、木を燃やしてできた灰=キバイを入れてよく混ぜます。そうすると、ようやく藍染めの染料ができ上がります」

今野「藍玉の大きさは、どれぐらいですか?」

後藤「泥団子くらいですね」

今野「ふんふん」

後藤「使うと酸化して染まりにくくなるので、アルカリ性に戻す作業もしていきます」

今野「へ~」

後藤「工房によっては直接小麦粉を入れたり、日本酒を入れたりもするそうです」

今野「日本酒!」

後藤「埼玉県には2種類の藍染めがあり、北部の羽生、加須、鴻巣あたりでは『青縞』という糸染め、南部の草加、三郷、八潮あたりでは『長板中型』という型染めが行なわれています」

今野「ふ~ん」

後藤「糸染めはタビや剣道着、型染めは着物などの反物で見られる藍染めです。型染めは約6.5mの長い板の上に反物を張り、型紙を使って模様をつけて染めます。型紙をあてて糊をつけたあと、型紙をはずしてオガクズを振りかけると、こんな感じにザラザラした手触りになります」

今野「あ~、これですか」

後藤「その状態で藍甕(あいがめ)に沈めたり上げたりしたあと、水で洗うとオガクズと糊が落ちて模様がつきます」

今野「めっちゃ大変そうですね」

後藤「そう思います」

今野「型を使って模様を出していくんだ」

今野さんが選んだ柄は?

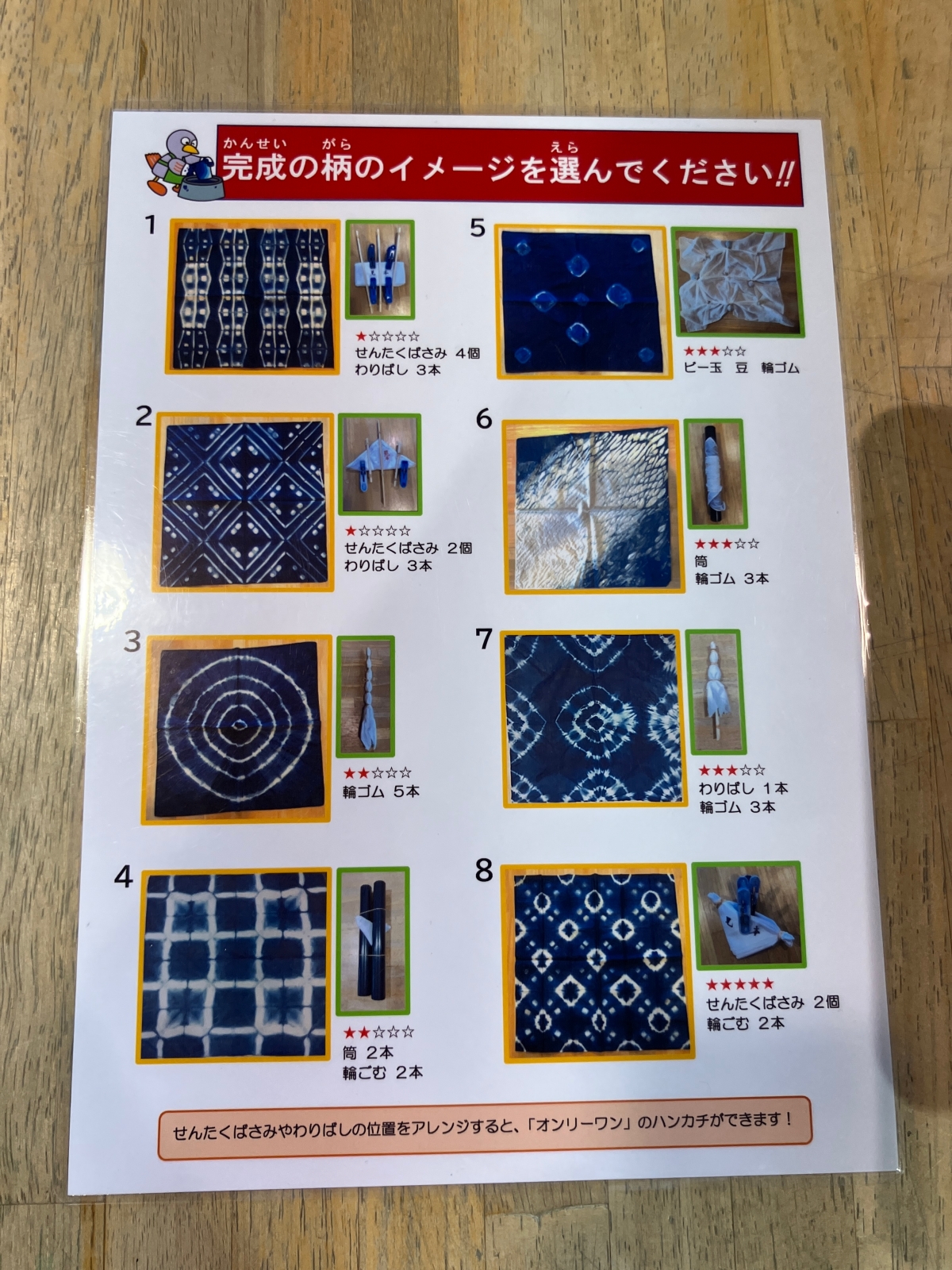

後藤「今日は、絞り染めで藍染めハンカチを作っていただきます」

今野「はい」

後藤「絞り染めというのは、わりばし、輪ゴム、洗濯ばさみといった身近な道具を使って折った布を挟むと、挟んだところだけ藍が染まらず白く残って模様ができ上がるという染め方です」

今野「なるほど」

【藍染めに使う道具の数々。体験者の選んだ模様に合わせて使い分ける】

後藤「あとは道具を使わず、ゆっくり染料につけて上げることで、アルディージャっぽいグラデーション模様ができるやり方もあります」

今野「あの……ケンカ売るわけじゃないんですけど、アルディージャっぽさはどこに?」

後藤「アハハハ……アウェイの白です」

今野「あぁ!」

後藤「オレンジは藍では出せないので……」

今野「すみません」

後藤「もう少し白が多いと、アウェイっぽくなりますね。ごめんなさい(笑)」

今野「いえ、こちらこそ」

後藤「では、好きな柄を選んでいただければ」

今野「……みんな模様を考えてきてるわけじゃないのに、パッと決められるんですか?」

後藤「みなさん、わりとすぐに」

今野「なんでもいいやってこと?」

後藤「お子さんが多いので、一番はビー玉に反応します」

今野「そっちから入るのか」

後藤「あとは見た目のカッコよさ。星印は難しいよと言うと、そっちを選ぶ場合も」

今野「は~、そういうことも」

後藤「1番から8番まで徐々に難易度が上がる感じになっています」

今野「これ(1番)は簡単なんだ」

後藤「そうですね。5回折りたたんで、わりばしをつけてあげる感じなので」

今野「ややこしそうに見えるけど、そうでもないんだ」

後藤「そうなんです」

今野「例えば、『RB』の文字とかは描けないんですか?」

後藤「RB……型染めになりますかね」

今野「そうか」

後藤「RBという型紙が必要になるので……特別体験で、1日がかりじゃないと」

今野「そんなに難しいんだ。じゃ、あれだな。一番大変そうな8番に」

後藤「わかりました。じゃ、やっていきましょう」

今野「お願いします」

いざ、藍染めハンカチ作り開始!

後藤「最初にハンカチを広げていただいて」

今野「どんなに難しくても、ゆっくりやればできますよね?」

後藤「できますできます」

今野「そこなんですよ。みんな、うまい人をマネするからうまくいかない」

後藤「子どもがやる前提の難しさなので、大丈夫だと思います」

今野「よし、やってみよう!」

後藤「布団を畳むように、こんな感じで折ってください」

今野「う~ん、もうイヤになってきた。こうか?」

後藤「そうです。結構ピッチリ折っていただいたほうが」

今野「そうですよね」

後藤「三角形を折って作っていくので、綺麗に折らないと仕上がりが……」

今野「最初から“ヘタウマ”を狙うのはクソだと思うので」

後藤「アハハハ……」

今野「結果、“味がある”っていうのはいいですけど、最初から“味”と言い出すのは逃げですからね」

後藤「OKです。反対側も同じように折っていきましょう」

今野「難しい……。だいぶ折るんですね。もうズレてきてるのが気になるな」

後藤「大丈夫です」

今野「あれ、どう折りました?」

後藤「逆ですね。そうです」

今野「えっ、なんで四角くなったの?」

後藤「これを戻すとなります」

今野「あぁ、そうか。これで大丈夫ですか?」

後藤「はい。私も結構ズレちゃいますけど、問題ありません」

今井「いけたいけた」

後藤「これで1回、仮止めしちゃってください」

今野「はい」

後藤「あとは、両サイドを輪ゴムで結わいてください」

今野「これ、後藤さん最初からできました?」

後藤「えぇ」

今野「だいぶ覚えたんですか?」

後藤「もう3年目になります」

今野「じゃ、家には失敗したのがいっぱいあるんですか?」

後藤「いや、絞り染めはあんまり失敗しないので」

今野「そうなんですね」

後藤「あとは、お好きな洗濯ばさみを選んでいただければ」

今野「丸とかギザギザとか、いろんな模様が出るんだ」

後藤「正方形っぽいものもあります」

今野「この丸と楕円で行こうかな」

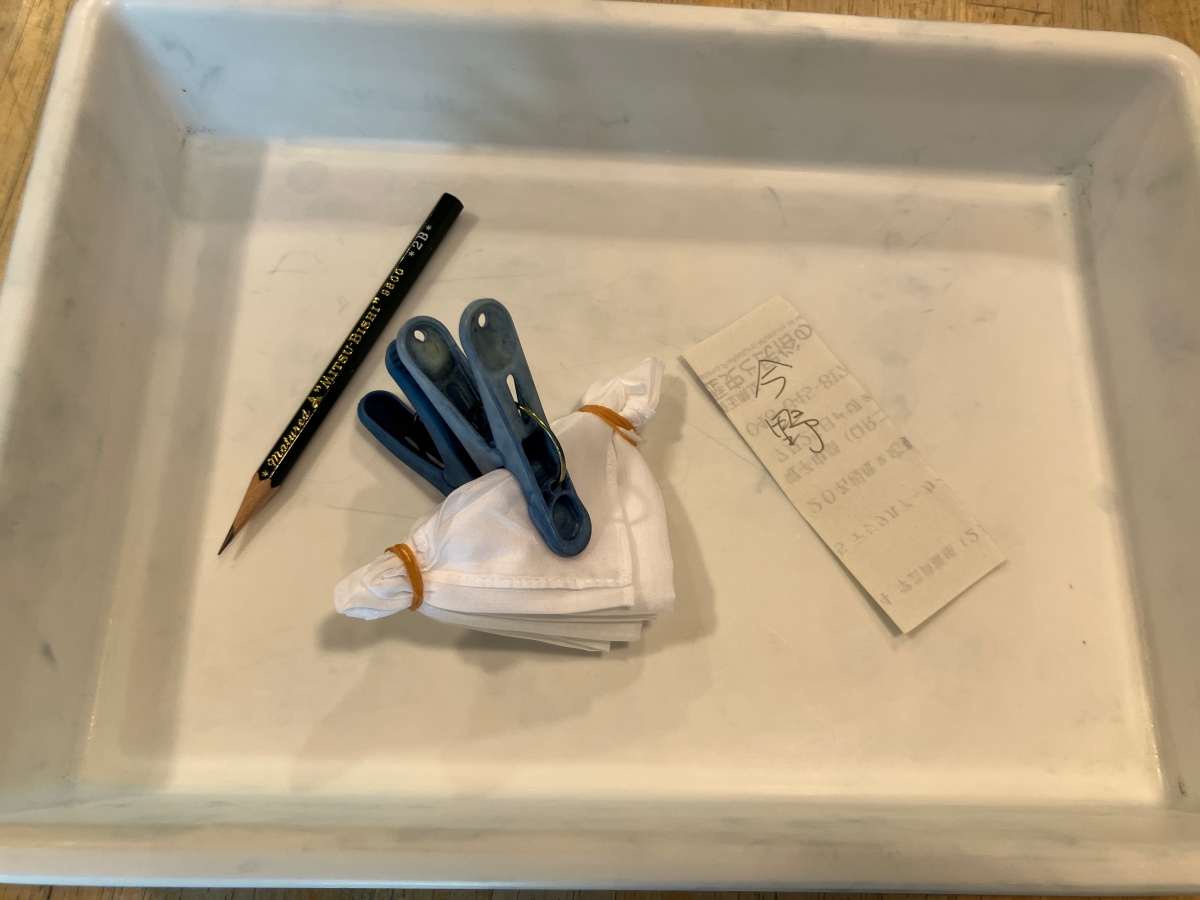

後藤「わかりました。これで仕掛けのほうは完成です」

【準備完了。今野さん直筆の名札を添えて】

【染める作業に入る前、背中で蝶々結びができず後藤さんにやってもらう今野さん】

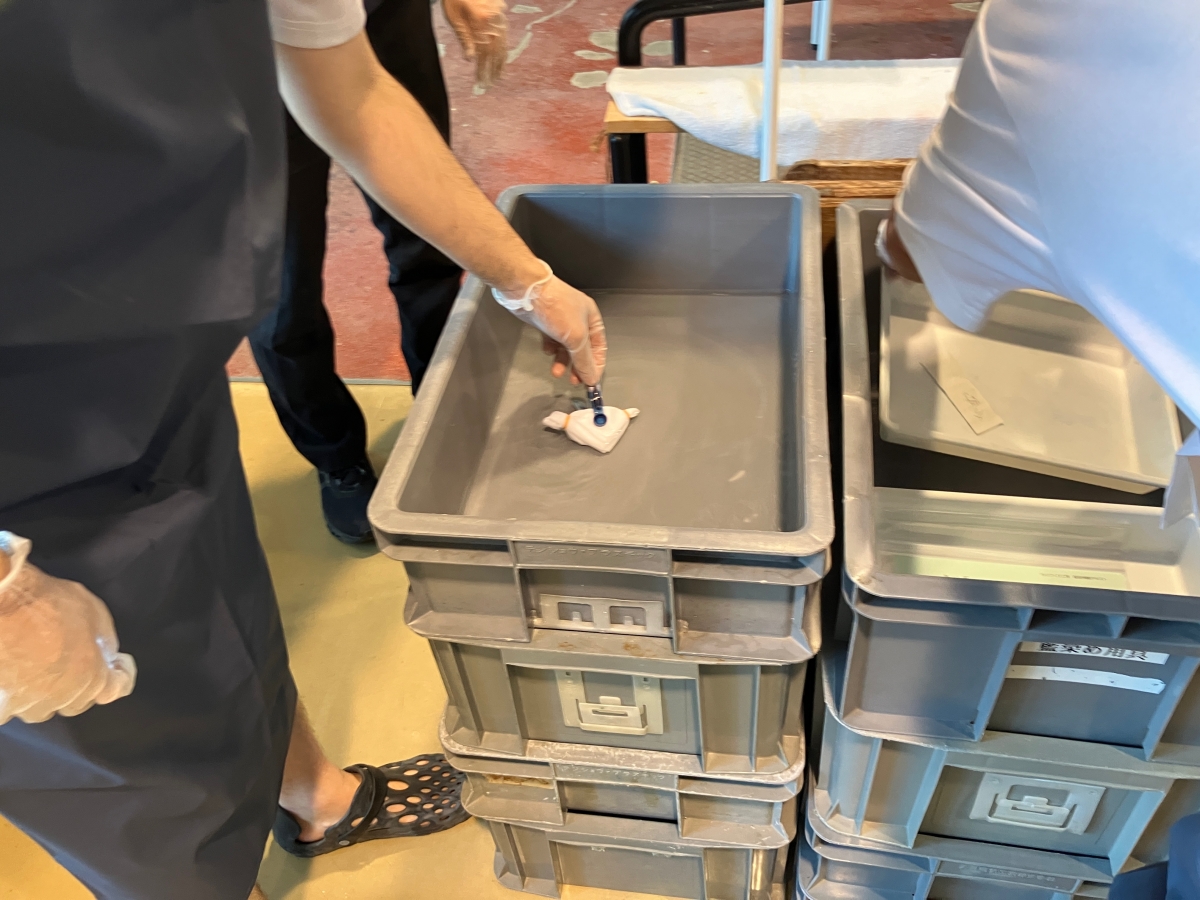

[ここから、藍甕(あいがめ)を使っての藍染めに突入。1.しめし→2.染め→3.空気酸化→4.アクとり→5.しぼりをほどく→6.発色→7.ふりあらい→8.タオルドライ→9.干すの過程を実践!]

(ここからは作業工程を写真でお届け!)

【1.しめし:ハンカチを軽く水に浸す】

【2.染め:ハンカチを藍甕(あいがめ)に浸して色をつけていく】

【3.空気酸化:布を何度か開いて空気に触れさせていく】

【4.アクとり:軽く水につけてハンカチについたアクをとっていく】

【5.しぼりをほどく:染まった布を丁寧にほどいていく】

【6.発色:ハンカチを広げて染料を空気中の酸素と反応させる。「思ったよりキレイ」と今野さん】

【7.ふりあらい:余分な染料を落とすために水の中でゆらゆら洗う】

【8.タオルドライ:タオルで包み、優しく手を当てて水分を拭き取る】

【9.干す:風通しの良い場所に広げて干して作業完了!】

今野「これでいいかな」

後藤「ここなら10分くらいで乾くので、企画展を見ていただいて戻ってきたらバッチリでき上がっていると思います」

今野「ありがとうございました。じゃ、行ってきます」

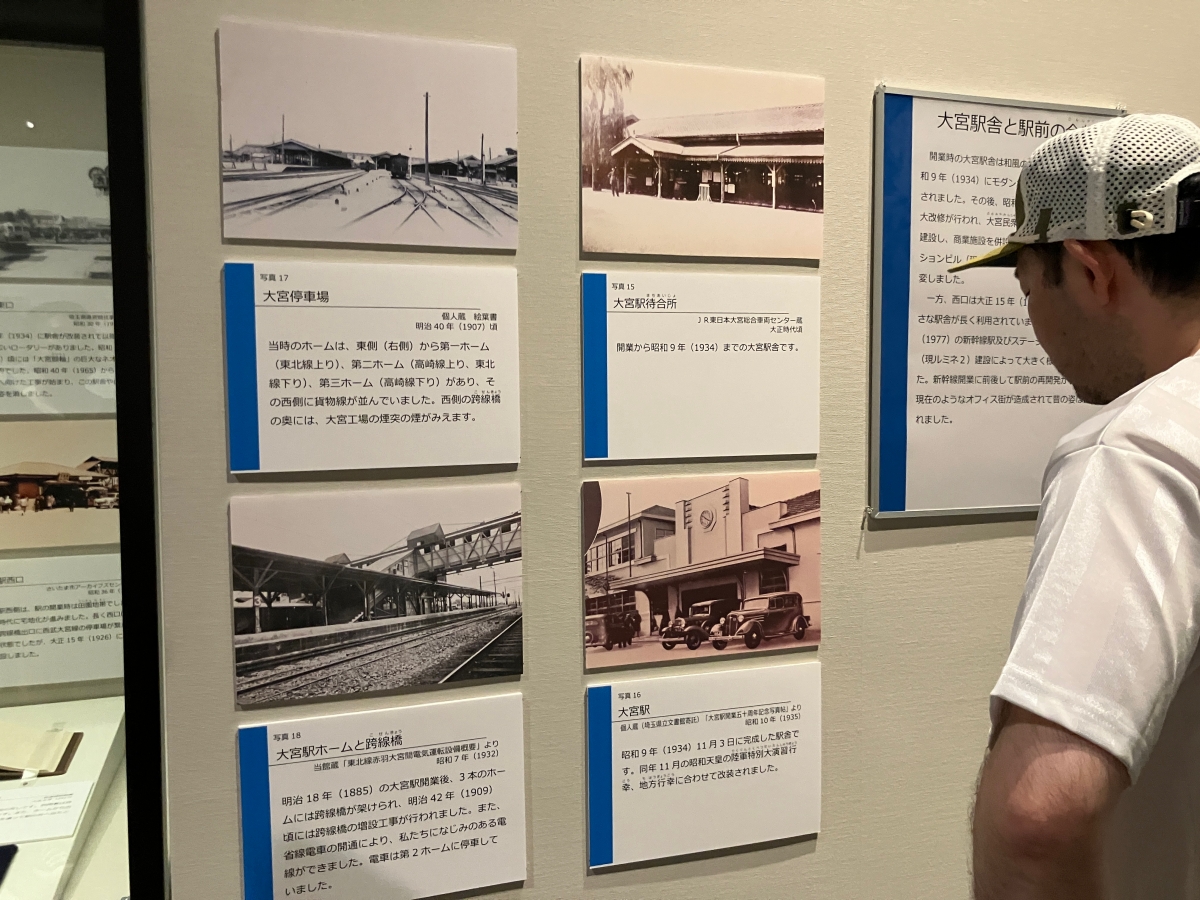

企画展をぶらぶら。まずは鉄道について

木村「ここからは、8月31日までやっています企画展『名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―』をご案内させていただきます。学芸員の木村です。よろしくお願いします」

今野「今野です。よろしくお願いします」

【企画展を案内していただいた木村さん】

木村「NACK5スタジアム大宮を含む大宮公園、そして大宮駅が開業したのが、今からちょうど140年前です」

今野「140年前から駅があるんですか?」

木村「そうなんです」

今野「めちゃくちゃ古いですね」

木村「高崎線の次に宇都宮線が作られて、そのときに大宮駅もできました」

今野「へ~」

木村「氷川神社の歴史はもっと古く、神社ではもうすぐ創建2500年を迎えると謳っています」

今野「2500年!氷川神社のとき話を聞いた遠藤さん、そんなこと言ってたっけな?」

木村「御鎮座2500年に向けて盛り上がっているところです」

今野「そうなんですね」

木村「こちらが開業からしばらく経った大宮駅の様子です。電線がなかったり、ホームが低かったりするのが分かると思います」

今野「確かに。だいぶ低いな」

木村「その後、鉄道関係の工場ができるなどして大宮は鉄道のまちになっていきました」

今野「そうなんですね」

木村「駅ビルなども徐々に完成していきました。いまの駅ビルは三代目です」

今野「当時、エキュートはまだないですね」

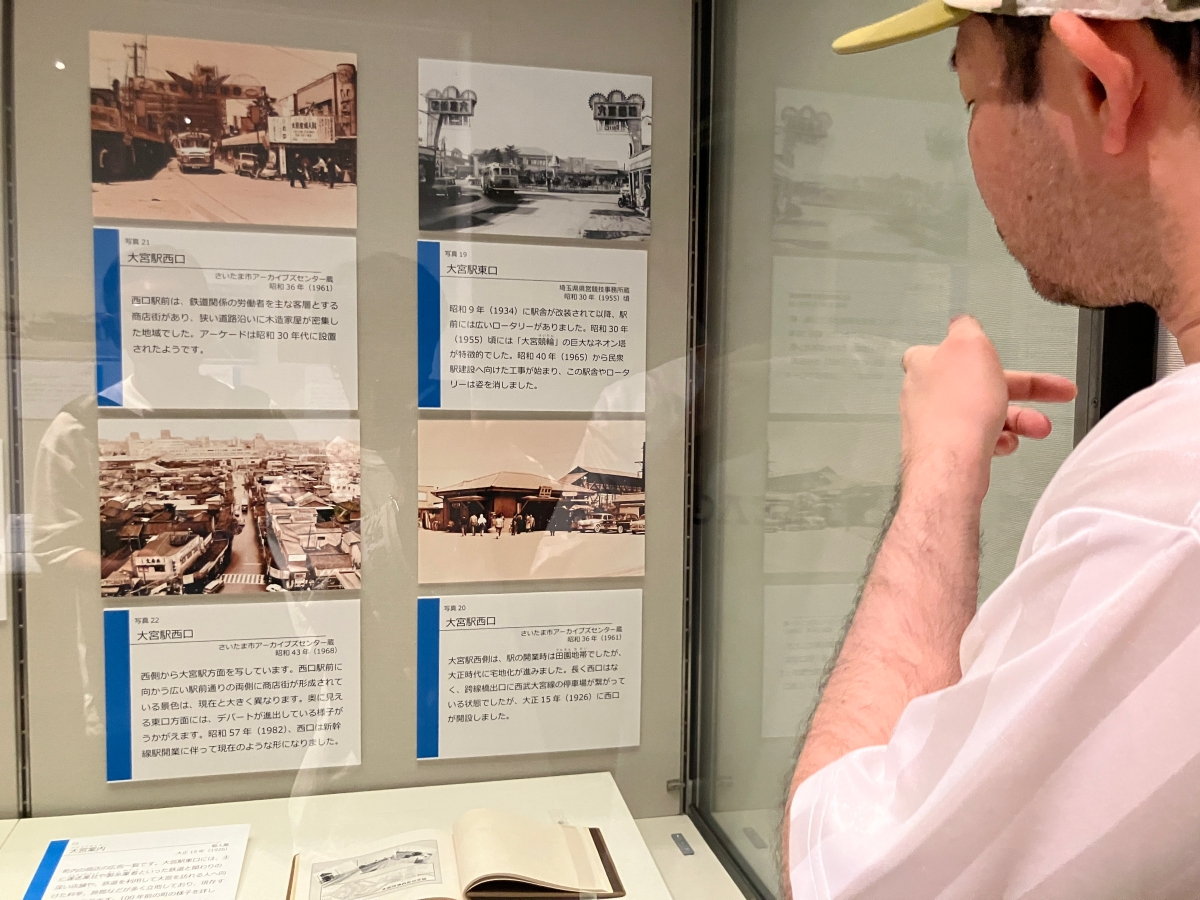

木村「はい。面白いのは西口で、開発される前は何もない感じでした」

今野「西ってどっちですか?」

木村「大宮アルシェとかのほうです」

今野「あっちか。この写真を見ると東口の感じがしますけどね」

木村「そうなんです。でも実は、西口のほうがあとに開発されているんです」

今野「ふ~ん」

木村「東口も昔は大きなロータリーがあって、大宮競輪のネオンが輝いていました」

今野「へ~」

木村「年配の方は懐かしがって、『住んでるけど知らなかった』というご感想もあります」

今野「そうでしょうね」

知られざる大宮公園の歴史

木村「ここからは公園の歴史を振り返る感じです」

今野「はい」

木村「江戸時代まで日本には公園がなかったんです」

今野「え!どういうことですか。公園っていう概念がなかった?」

木村「そうです。外国をマネして、新しく作ったわけです」

今野「公園って考え方はなくて、そのへんでよかったわけか」

木村「はい。昔の大宮公園には旅館や料亭がたくさんありました」

今野「あぁ、そんなことは言ってたな(笑)」

木村「いまとは雰囲気が違ったようです。ホタルが飛んでいたりして」

今野「ホタルが有名だったというのは、信じられないな」

木村「もういなくなっちゃいましたね」

今野「戻ってこないだろうな」

木村「昭和に入って開発が進んで、野球場やサッカー場ができていきました」

今野「なるほど」

木村「サッカー場は、昭和39年の東京五輪でも使用されました」

今野「そうですね」

木村「歴史を振り返って地域の魅力を再発見して、今後の街づくりに生かしていければという狙いの企画展です。8月末まで開催しているので、ぜひ、ご来館いただければ」

今野「ありがとうございました」

ハンカチ完成! まさかの評価?

後藤「じゃ、藍染めハンカチの出来を見にいきましょうか」

今野「はい」

【ハンカチを見にいく前、レトロカーに興味津々な今野さん】

後藤「模様は絞り方や揉み方で、だいぶ変わってきます」

今野「どうですか?」

後藤「……ちょっと色が」

今野「ダメですか?」

後藤「個人的にはもう少し染まってもいいかと」

今野「薄過ぎたのか」

後藤「もう少し時間があれば……」

今野「来館してる人みんなに、そんなちゃんと言うんですか?」

後藤「いやいや」

今野「ハッキリ言ってくるのは面白いですけどね(笑)」

後藤「またチャレンジしていただければ」

今野「分かりました。ありがとうございました。楽しかったです」

構成:粕川 哲男

協力:埼玉県立歴史と民俗の博物館

〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4-219

企画展「名所 大宮―鉄道のまち・公園のまち―」は8月31日まで開催中

※企画展の展示内容は特別に許可をいただいて撮影しております。