小池直文アカデミーダイレクターインタビューの前編では、『個の育成』、『IDP』といった指針について紹介しました。後編となる今回は、“その上で、どんなトライを進めていくのか”にフォーカス。今年、アカデミー施設を来訪したユルゲン・クロップ レッドブル・グループグローバルサッカー部門責任者による“金言”や、スカウトの方針、さらには「ストレッチ」と呼ぶ“飛び級”への考え方について聞きました。

聞き手=田中 直希

RB体制下での新たなトライ

──レッドブル体制では、アカデミーの選手の海外遠征も多くなっているかと思います。その手ごたえについてお聞かせください。

「この夏は、私もザルツブルク(オーストリア)とニューヨーク(アメリカ合衆国)に1週間ずつ行かせてもらいました。ザルツブルクでは、レッドブルグループ全体でのアカデミーダイレクター会議があり、その翌日から3日間、アカデミーの大会があったので、それも参加しました。その期間には、ザルツブルクのトップチームのホームゲームやアカデミーの練習試合も観ました。その後は『Otten Innovation Cup』にも参加させてもらい、そのあとは酒井舜哉がニューヨーク・レッドブルズIIの練習に参加したので、それに帯同しました。酒井の練習参加を観るだけではなく、ニューヨーク・レッドブルズのアカデミーダイレクターの方とディスカッションして、勉強させていただきました。刺激の多い2週間でしたよ」

──その取り組みは簡単にできることではないと思います。

「これこそレッドブルグループに入っている利点だと思います。今回は僕が行きましたが、メディカルスタッフなども含めたいろいろなスタッフが海外に行って刺激をもらうことも今後は可能になると思います」

──『Otten Innovation Cup』のような取り組みもどんどん増えていきそうですね。

「レッドブルグループのクラブからそれぞれ選手を派遣し、混合チームとして参加した『Otten Innovation Cup』は特殊なケースでしたが、今後は2週間など長い期間で、それに人数も1人か2人で行かせるのがいいのかなと思います。ある程度の人数で行くと、どうしても日本人選手だけで固まってしまうこともあるので」

──酒井選手がニューヨーク・レッドブルズIIの練習に参加された際は、積極的に英語でコミュニケーションを取ろうとしていたとうかがいました。

「そうですね、頑張ってやっていました。最初の数日はなるべく私が英語でコミュニケーションを図る姿勢を見せてやり方を提示しつつ、そのあとは本人に任せていました。たとえば現地で一緒にご飯を食べるときも、最初は私がオーダーを担当しましたが、2回目以降は『じゃあ、自分のぶんは任せた』と。なんなら『オレのぶんもよろしく』って(笑)。でもそうすると、積極的にトライするようになりましたね」

変わるスカウトの志向

──アカデミースカウトについての見解をうかがえますか?

「まず、地元出身の選手は大事にするべきだと思っています。ただ、これからは他クラブと競合するような世代のトップタレントも獲りにいくべきです。トライすれば、失敗したとしても必ず何かが残ります。だから、スカウトするエリアを少し広げていくことは考えていますね」

──そうなると、これまでと違ったタイプの選手が入ってくる可能性もありますね。

「もっと言えば、トップチームも含め、もっともっと多くの選手に『アルディージャに行きたい』と思ってもらえるように、クラブとしてのブランド力を上げることをつねに意識しています。“何が刺さるのか”は選手によってそれぞれなので、われわれ指導者がレベルを上げることも必要ですし、施設などの環境をより整えていくことも必要です」

壁に刻まれたクロップの至言

──2種登録選手や特別指定選手を除き、現在、トップチームには計11人のアカデミー出身選手が在籍しています。さらには、現所属選手だけでなくとも、現FC東京の小柏剛選手(大宮Jr.ユース、大宮ユース出身)、現町田の望月ヘンリー海輝選手(大宮ジュニア出身)など、A代表まで上り詰めるような選手も輩出しています。

「もちろん、トップチームにこれだけのアカデミー出身選手がいることは良いことだと思います。ただ、このアカデミーが“日本一”かと言われるとまだまだだと思いますし、J1、引いては世界で戦い抜けるような選手を増やしていくには、もっともっとわれわれもレベルアップしていかなければいけません。自分たちのチームで活躍できる選手を育てることは当然として、どれだけレベルの高い環境に行っても活躍できる選手を育てていくことが次へのステップになります」

【現在、トップチームには11人のアカデミー出身選手(石川俊輝、小島幹敏、加藤有輝、関口凱心、村上陽介、福井啓太、中山昂大、貫真郷、市原吏音、磯﨑麻玖、神田泰斗)が在籍する】

──アカデミーに関しても、各クラブのカラーがあるかと思います。今の大宮アカデミーのカラーはどんなものでしょうか?

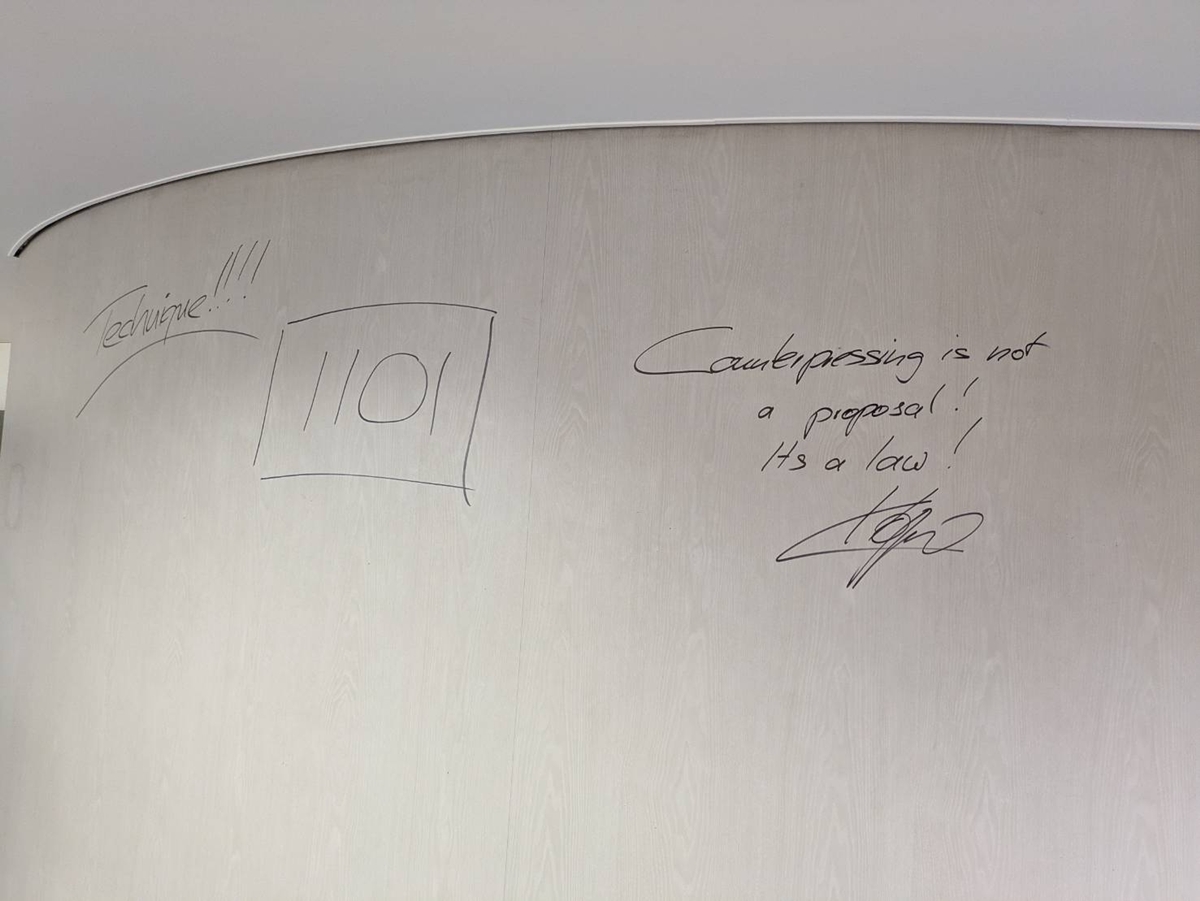

「今まで大事にしてきたポゼッションのうまさに、ハイプレス、アグレッシブさ、ハイラインといった要素を加えようとしています。今、トップチームがやっているようなサッカーですね。欲を言えば、うまくカウンターができなかったときにしっかりとボールを握ることができるようになればいいですが、今はまず『速く攻める』『カウンタープレス』といったところに力を入れています。その方針に関しては、ユルゲン・クロップさんが訪問されたとき、アカデミーのクラブハウスの壁に書いていかれましたからね」

──これはすごいですね…。

「『1101』と数字に見えるこれは、『IIOI』。『Intensity Is Our Identity』の略だそうです。クロップさんは『カウンタープレスはある程度の年齢からでも覚えられるけど、技術は小さいころからやっていないと身につかない』ともおっしゃっていました。それが『Technique』の文字を書かれた理由です。いろいろなスタイルのサッカーに対応できるように、アカデミー時代からしっかりと技術を磨くことも重要なんです」

──選手個人の技術のところに関しては、大宮は以前から強みにしているかと思います。それは練習を観ていても感じられますか?

「そこはつねにみんなトライしてくれていますね。だからこそ、そこにさらに磨きをかけるのが、今のフェーズなのかなと思っています」

──個の成長に力を入れていることはお話を聞いていて伝わってきましたが、チームとして大会などで好成績を残すことについてはどうお考えですか?

「もちろん、チームとして優勝できれば良いとは思いますが、それに重きを置き過ぎることで選手の“飛び級”ができないとなると、それは良くないと思います。トップチームに2種登録された現在高校1年生の熊田佳斗も、昨年は中学3年生でユース(高校年代)の試合に出ていました。まずはそういったチャンスを大事にして、結果はうまくいったときについてくればいいかなと思っています」

失敗がないと成長もない。トライが楽しくなるように

──今、お話に出た熊田選手をはじめ、神田泰斗選手や酒井舜哉選手など、年代別日本代表に選出される選手も多くいます。

「それもアカデミーの選手やスタッフにはよく話していて、『各年代別日本代表に選手を送り込みましょう』と。そのためにはベーシックなことがハイレベルでこなせるうえに、個性も乗せていかないといけないので。それを育むためのIDPだと思っています」

──現在大宮に所属する津久井匠海選手も、横浜FMユース時代に指導されたかと思います。彼も苦しい時期を味わいながら、JFL、J3、J2と這い上がってきた選手ですが、ユース時代はどんな選手でしたか?

「匠海は江南南サッカー少年団でプレーしていたときから気にしていた選手でした。中学3年生のときにスカウトして、他クラブからも声が掛かっていましたが、横浜FMユースに加入してくれました。その後は高校3年生でプロ契約しましたが、J1の壁は厚く、期限付き移籍を繰り返しました。でも、今の彼を見ると、あの経験があって良かったんじゃないかなとも思います。選手としては、技術があり、フィジカルもあり、芯のしっかりした人間だと思っていますよ」

──アカデミーに入ってくる選手には、各地域で飛び抜けていた選手やエリートの選手が多いと思いますが、そういった選手にハングリーさや成長への意欲を植えつけるのは難しいのではないでしょうか?

「だからこそ、つねに『やってみたかったら、とりあえずトライしよう』と伝えています。先ほども言いましたが、失敗がないと成長もないので。その繰り返しによって、トライすることが楽しくなればいいなと思っています。人間、欲張るほうがいいじゃないですか。成長への意欲というのは、その気持ちから生まれるものだと思っているので。僕もいい歳ですけど、まだまだ成長できると思っていますから」

『ストレッチ』が秘める特大の価値

──世界的に見ても、トップチームデビューや飛躍の年齢がどんどん低くなってきています。その風潮についてはどうお考えですか?

「僕自身は、早い段階から上のカテゴリーでプレーさせることは大事だと思っています。いくらコーチがいろいろなことを教えていても、同年代の選手の間でプレーして、それが通用している間は、感覚的に分からないことも多くあります。あえて飛び級で厳しい環境に身を置いて、いろいろなことにトライして、そこでうまくいけばさらにもう一個上のカテゴリーにいく…といったことを繰り返していけば、選手の成長は加速すると思います。僕らはこれを『ストレッチ』と呼んでいます。ザルツブルクやニューヨーク・レッドブルズの試合を観ても、若い選手がたくさん出ていました。もちろん、ユースチームの一員としてプリンスリーグに出場することも大事ですが、大人にまじってプレーすることは選手にとってすごく価値があることだと思います」

──多くのユース選手が練習参加している今の大宮のトップチームを見ても、重要と感じていることが伝わってきます。

「そのとおりで、今年はアカデミーの選手がトップチームの練習に行っている回数がすごく多いんですよ。もちろん、強化部やトップチームの皆さんの協力によって成り立っていることではありますが、われわれのほうで『良い選手はどんどんトップチームでプレーさせよう』という流れを作れているのかなと思います」

──風通しの良さという意味で、育成年代の指導経験が豊富で理解も深い長澤徹監督がトップチームを率いていることも大きいと思います。

「そうですね。監督だけではなく、ほかのトップチームのスタッフも協力的です。トップチームで通用しなければまたアカデミーに戻ってきてプレーしてもいいと思いますし、やれる選手はどんどん上にいけばいい。そういう意味では、今はトップチームとアカデミーの距離がすごく近いのかなと思います」

──トップチームとアカデミーのスタッフの方で定期的なやり取りもされているのでしょうか。

「クラブ全体として、毎週水曜日に『技術委員会』というものを開いて、集まっています。西大宮のクラブハウスに集まるのですが、そのときに強化部のスタッフにトップチームの練習に参加している選手のことについてなど、いろいろと話を聞いたりしていますね」

──それこそ、17歳の神田選手も7月にプロ契約をして、トップチームの練習に参加しています。

「どうですか?彼は(笑)」

──ちょっとしたパス&コントロールとかを見ていても、本当にうまいと感じますね。

「逆取材になっちゃったな(笑)。でも、1人の人が『あの子はすごい』って言うより、10人が『すごい』と言うほうが良いなと思いますし、そういう選手をより多く育てていこうと思っています」

──Jリーグ全体から見て、RB大宮アルディージャの立ち位置や役割はどんなものだとお考えですか。

「経営権が100%外資企業にあることはJリーグでも初めてのことです。そのグローバルなネットワークを最大限に活用して、いい成功例を示していくことが大事だと思います。レッドブルグループのクラブに行くための入口になることもポジティブな要素になるでしょう。一人でも多くの子どもが『大宮のアカデミーに入りたい』と思ってくれればいいなと思っています」

──今後、大宮アカデミーが見据えていることについて教えてください。

「やっぱり、日本一のアカデミーになることですね。日本代表選手の輩出数なのか、単純な注目度なのか、何をもって日本一なのかはいろいろとありますが、『あそこのアカデミーは日本一だね』と言われるように、いろいろなことにトライしていきたいです」

田中 直希(たなか なおき)

2009年からサッカー専門新聞『エル・ゴラッソ』の記者として活動。首都圏を中心に各クラブの番記者を歴任し、2025年からはRB大宮アルディージャの担当を務める。著書に『ネルシーニョ すべては勝利のために』、『Jクラブ強化論』など。